Breaking und Olympia

Breaking und Olympia: Auswirkungen der Entwicklung zur olympischen Sportart aus Perspektiven der Trainingswissenschaft, Kulturwissenschaft und Schulsportforschung

Am 9. März 2024 findet zum ersten Mal das Symposium "Breaking und Olympia: Auswirkungen der Entwicklung zur olympischen Sportart aus Perspektiven der Trainingswissenschaft, Kulturwissenschaft und Schulsportforschung" an der Deutschen Sporthochschule Köln statt. Das Institut für Tanz und Bewegungskultur der Deutschen Sporthochschule Köln in Kooperation mit dem Cologne Hip Hop Institute der Universität zu Köln laden herzlich zum interdisziplinären Austausch zwischen Forscher*innen, Praktiker*innen (Trainer*innen, Lehrer*innen, Funktionär*innen usw.) und Mitgliedern der Szene ein.

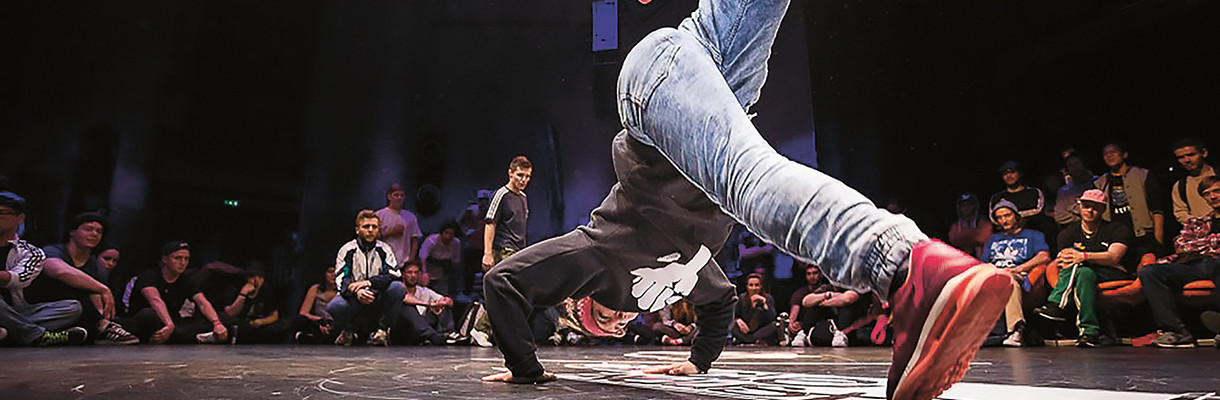

Breaking, auch bekannt als "Breakdance", wird 2024 erstmals bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vertreten sein. Das Wettkampfformat ist ein Einzelwettkampfund es treten jeweils 16 B-Boys und 16 B-Girls um die Goldmedaille an. Die Aufnahme von Breaking als olympische Disziplin bringt viele strukturelle Veränderungen und Entwicklungen mit sich, einschließlich der Anpassung einer bisher eher informell organisierten Szenesportart an die Strukturen des internationalen olympischen Sports. Weltweit wurden nationale Kader gebildet, in denen sich die besten Breaker*innen des Landes auf die Olympischen Spiele vorbereiten und von den jeweiligen Nationaltrainer*innen betreut werden.

Dem gegenüber steht eine traditionell eher informell organisierte (Hip Hop-)Subkultur. Viele B-Girls und B-Boys gehören Crews an, mit denen sie auch an bisher informell organisierten Battles teilnehmen, um die gemeinsamen Werte der Crew zu repräsentieren. Durch die Teilnahme an den Olympischen Spielen haben Breaker*innen nun auch die Möglichkeit an Wettbewerben im Stil des Organisierten Sports teilzunehmen und ihre Nation zu vertreten. Ein Sieg in den Battles bedeutet nun mehr nicht nur den Respekt in der Szene zu gewinnen, sondern auch Zugang zu finanzieller Unterstützung durch Athlet*innenförderungsprogramme und Sponsoren zu erhalten.

Aufgrund der Vielfältigkeit der Bewegungskultur beschäftigen sich immer mehr Forscher*innen mit Breaking und untersuchen es aus verschiedenen disziplinspezifischen Perspektiven. Im anhaltenden Diskurs stehen sportpolitische und -organisatorische Themen im Zusammenhang mit der Integration in den Sport, sportpädagogische Themen im Rahmen der Lebensweltorientierung, sportsoziologische und kulturwissenschaftliche Themen sowie bewegungs- und trainingswissenschaftliche Themen im Zusammenhang mit den Bewegungsprofilen und motorischem Lernen. Alle Disziplinen der Sportwissenschaft sowie verwandte Disziplinen sind ausdrücklich dazu aufgerufen, ihre Arbeiten zum Thema Breaking einzubringen. Die Tagung versteht sich als Forum für den interdisziplinären Austausch von Forscher*innen, Praktiker*innen (Trainer*innen, Lehrer*innen, Funktionär*innen usw.) und Mitgliedern der Szene. Theoretisch-konzeptuelle und forschungsmethodische Überlegungen, empirische Untersuchungen oder praktische Umsetzungen (z. B. Planungen, Erfahrungen, bewährte Modelle) sind willkommen.

Der Call bezieht sich auf folgende Formate:

a) Kurzvortrag (max. 20 Min. Vorstellung von Forschungsprojekten und -ergebnissen)

b) Posterpräsentation

Mit diesem Call bitten wir Sie, sich für die Teilnahme an dieser Tagung zu bewerben. Bitte reichen Sie für Kurzvorträge und Poster einen Abstract (max. 3000 Zeichen inkl. Leerzeichen) und eine Kurzvita (max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen) ein. Einsendeschluss für die Abstracts ist der 15.02.2024. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen als Word-Dokument an Sophie Manuela Lindner: s.lindner@dshs-koeln.de.

Das Symposium wird live auf YouTube übertragen: www.youtube.com/@ITB_DSHS

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Tagung an der Deutschen Sporthochschule Köln!

Eine Veranstaltung des Instituts für Tanz und Bewegungskultur in Kooperation mit dem Cologne Hip Hop Institute der Universität zu Köln