Beachvolleyball im digitalen Raum

Stell dir vor, du stehst im Sand. Der Ball fliegt, der/die Gegner*in täuscht an und du musst in Sekundenbruchteilen entscheiden: Welche/n Spieler*in spiele ich an? Oder spiele ich den Aufschlag nach links oder rechts? Genau um solche Momente geht es in der neuen Studie des Psychologischen Instituts. Die Forscher*innen wollen herausfinden, wie Beachvolleyballer*innen Entscheidungen treffen – und wie sie ihre Strategien mit der Zeit verändern. Mit smarten Modellen, Hightech-Brille und einer Start-Up-Kooperation zeigt die Forschung, was Athlet*innen wirklich sehen.

Entscheidungen im Sport laufen anders ab als im Alltag. Sie sind dynamisch. „Wenn ich dreimal erfolgreich nach links gespielt habe, stellt sich der Gegner darauf ein und ich muss meine Strategie blitzschnell ändern. Genau das macht die sequentielle Entscheidungsfindung im Sport so spannend“, erklärt Prof. Markus Raab vom Psychologischen Institut. Eine sequentielle Entscheidung ist ein Prozess, bei dem Entscheidungen schrittweise und in einer bestimmten Reihenfolge getroffen werden, wobei jede Entscheidung den Verlauf und die verfügbaren Optionen für nachfolgende Schritte beeinflusst.

Aber warum eignet sich gerade Beachvolleyball, um diese Prozesse zu untersuchen? Die Antwort liegt in den Rahmenbedingungen: Es gibt nur zwei gegnerische Spieler*innen, der Aufschlag muss nach dem Anpfiff in Sekundenschnelle erfolgen und die Entscheidungsmöglichkeiten sind begrenzt – gleichzeitig ist das Tempo hoch. Vor allem bei einem guten Aufschlag steigt die Wahrscheinlichkeit eines Punktgewinns an, da üblicherweise das gegnerische Team im Angriff einen Vorteil hat. Hier die Stellschrauben so zu setzen und zu verändern, dass Siege noch wahrscheinlicher werden, liegt nicht nur im sportlichen, sondern auch im sportpolitischen Interesse. Das Projekt wird übrigens vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft gefördert.

Anpassungsstrategien, Taktiken und Trainer*innenperspektive

In vorausgegangenen Studien haben das Psychologische Institut und die Technische Universität München zahlreiche Aufschläge und Strategien von männlichen und weiblichen Leistungssportler*innen während der Olympischen Spiele und Weltmeisterschaften analysiert. Dabei zeigte sich: Ab einem bestimmten Leistungsunterschied zwischen den gegnerischen Spielleistungen wechseln Athlet*innen ihre Strategie. So werden zum Beispiel bestimmte, vermeintlich schwächere Spieler*innen häufiger angespielt als vermeintlich starke. Gleichzeitig variiert die Taktik – es wird nicht ausschließlich auf Spieler*in A gesetzt, sondern auch weiterhin Spieler*in B einbezogen. Grund dafür: Die Leistung eines Spielers oder einer Spielerin schwankt, und das kontinuierliche Anspielen beider Gegner*innen liefert wertvolle Informationen über deren Anpassungsstrategien und Taktiken. Weitere Untersuchungen richteten sich auf die Perspektive der Trainer*innen – unter anderem mit Nationalspielerin Dr. Sandra Ittlinger – sowie auf die Aufschlagstrategien von Nachwuchssportler*innen an allen deutschen Olympiastützpunkten. All diese Daten fließen nun in eine neue Studie ein, in der die Mixed-Reality-Brille „Apple Vision Pro“ eingesetzt wird. Ziel ist es, Erkenntnisse praxisnah ins Training zu übertragen: Spielsituationen sollen realistisch abgebildet werden, damit Athlet*innen die richtigen Rückmeldungen erhalten und ihr Training optimal an die echten Spielbedingungen anpassen. Dass speziell die Apple Vision Pro zum Einsatz kommt, liegt an der technischen Varianz. So kann sehr einfach zwischen realen Abbildungen, realen Abbildungen mit eingeblendeten Informationen wie Wahrscheinlichkeiten (Augmented Reality) bis hin zur vollständigen Virtual Reality gewechselt werden. Dieses Spektrum schafft ideale Voraussetzungen für ein neuartiges Training, bei dem nicht nur Bewegungen nachvollzogen, sondern auch Entscheidungsprozesse sichtbar gemacht werden. Doch wie funktioniert dieser Transfer in der Praxis?

Beachvolleyball im digitalen Raum

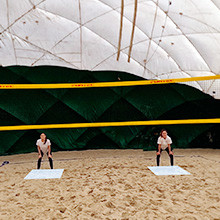

Stellen wir uns eine Trainingseinheit vor: Der Athlet oder die Athletin blickt durch die Mixed-Reality-Brille auf ein virtuelles Beachvolleyballfeld, komplett mit Netz und zwei gegnerischen Spieler*innen. Die Brille erfasst die Blickrichtung und damit auch den Fokus der ballspielenden Person. Fixiert er oder sie einen Gegenspieler, wird dies als Entscheidung gewertet: „Den spiele ich an!“

Im nächsten Schritt erscheinen neun virtuelle Felder rund um die gewählte Person. Mit einem gezielten Blick wählt der Athlet oder die Athletin das Feld aus, das er*sie anspielen möchte. Hinter jedem Feld liegen statistische Daten – gewonnen aus öffentlichen Spielen und bisherigen Analysen –, die anzeigen, wie gut der Gegenspieler oder die Gegenspielerin in genau diesem Bereich performt. So bekommt der/die Athlet*in eine unmittelbare Rückmeldung über die Wahrscheinlichkeit des eigenen Erfolgs und auch einen objektiven Abgleich zur subjektiv getroffenen Entscheidungsstrategie. Ein weiterer Vorteil: Trainer*innen können die Perspektive ihrer Athlet*innen parallel auf einem separaten Bildschirm verfolgen. So erhalten sie einen unmittelbaren Einblick in die Entscheidungsprozesse ihrer Spieler*innen und können gezielt Feedback geben.

Herausforderung Datenzugang und Datenschutz

Damit das Mixed-Reality-Training überhaupt funktioniert, brauchen die Forscher*innen vollständigen Zugriff auf die erhobenen Daten. Genau das erwies sich jedoch als Hürde, denn Apple-Systeme sind streng geschützt. „Daten rauszuholen, geht nur, wenn man eine App und ein eigenes Programm entwickelt. Daher war die Zusammenarbeit mit einem Softwareunternehmen entscheidend“, erklärt das Forschungsteam.

Neben der technischen Umsetzung standen auch ethische und datenschutzrechtliche Fragen im Raum: Wie verhindert man, dass leistungsbezogene Informationen Rückschlüsse auf einzelne Sportler*innen zulassen? Und wie schützt man diese sensiblen Daten davor, gegnerischen Teams möglicherweise einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen?

Das Beispiel zeigt: Hinter einem solchen Forschungsprojekt steckt nicht nur technisches Know-how, sondern auch eine Menge Bürokratie – von der Softwareentwicklung bis zur Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen.

Breite Einsatzmöglichkeiten

Für Prof. Markus Raab eröffnet die Technologie weitaus mehr als nur neue Trainingsformen im Beachvolleyball. „Nicht immer trainieren alle Spieler*innen am gleichen Ort. Manchmal geht es auch um individuelle Szenarien und Spielzüge“, erklärt er. Genau hier könne Mixed Reality ihre Stärken ausspielen, etwa beim gezielten Training einzelner Entscheidungen.

Das Potenzial reicht jedoch über eine Sportart hinaus: Überall dort, wo Athlet*innen vor dynamischen, aber begrenzten Wahlmöglichkeiten stehen, lässt sich die Methode einsetzen. Ein naheliegendes Beispiel: das Elfmeterschießen im Fußball.

Mehr erfahren

Die Grundlage der Studie ist das SMART-ER-Modell (situation model of anticipated consequences of tactical decisions – expanded and revised). Dieses Modell beschreibt, wie wahrgenommene Informationen, zum Beispiel „Wo stehen die Gegner?“, mit sogenannten Top-down-Prozessen verknüpft werden. Dazu gehört, das vorhandene Wissen über die Stärken und Schwächen des Gegners zu kombinieren. Ziel des Modells ist es, zu erklären und nachvollziehbar zu machen, wie Spieler*innen in Spielsituationen handeln. Der Zusatz „expanded and revised“ weist darauf hin, dass auch berücksichtigt wird, unter welchen Bedingungen Spieler*innen bestimmte Entscheidungen treffen und welche Strategien sie dabei wählen.

Kontakt

Markus Raab

| Telefon | +49 221 4982-5491 |

|---|---|

| raab@dshs-koeln.de | |

| Website |

Forschungsprofil

Abteilung |